Dal 7 novembre il ciclo di affreschi dell’antica Compagnia dei Disciplinati aprirà al pubblico

di Giulia Tacchetti

SIENA. L’Ospedale Santa Maria della Scala nel corso degli anni non finisce mai di meravigliarci; tutte le volte aggiunge un tassello in più alla sua lunghissima vita che ha cavalcato secoli di storia, diventando una fonte inesauribile di scoperte. Come uno scrigno racchiude incredibili bellezze artistiche, alcune note in tutto il mondo ed altre ancora da scoprire, visto che i lavori di recupero architettonico di questa grande struttura non sono terminati.

“E’ come aver scoperto una tomba egiziana” dice il professor Bagnoli, riferendosi al ciclo di affreschi dell’antica Compagnia dei Disciplinati (primi anni quaranta del ‘300).

“E’ come aver scoperto una tomba egiziana” dice il professor Bagnoli, riferendosi al ciclo di affreschi dell’antica Compagnia dei Disciplinati (primi anni quaranta del ‘300).

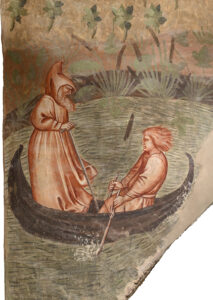

Era il 1999 quando, durante i lavori di recupero dell’Ospedale condotti dall’architetto Guido Canali, in seguito a saggi sulla muratura sotto una piccola volta a botte, vennero scoperti sorprendenti dipinti murali a buon fresco con parti a secco, prevalentemente monocromi in ocra rossa, raffiguranti storie di monaci ed eremiti. Pochi anni dopo, grazie alla rimozione di un controsoffitto, gran parte degli affreschi furono portati alla luce, liberandoli da vari strati di imbiancatura a calce. L’eccezionale ritrovamento venne reso noto da una preliminare pubblicazione di Alessandro Bagnoli (2001), che aveva seguito le varie fasi di questo primo lavoro. I dipinti furono attribuiti ad un pittore anonimo, detto “Maestro della Tebaide”, della cerchia di Ambrogio Lorenzetti, indubbiamente suggestionato dagli effetti del Buongoverno (1338) del Palazzo Pubblico.

Per poter ammirare questo capolavoro pittorico del Trecento occorre scendere la scala moderna in travertino del 1873, che raccorda la Corticella (piano -2s) con le stanze della Compagnia dei Disciplinati, la più antica compagnia laicale, nata nel XIII secolo.

Per poter ammirare questo capolavoro pittorico del Trecento occorre scendere la scala moderna in travertino del 1873, che raccorda la Corticella (piano -2s) con le stanze della Compagnia dei Disciplinati, la più antica compagnia laicale, nata nel XIII secolo.

Ci troviamo così in una parte ancora più antica rispetto alla Cappella di Santa Caterina della Notte. Scesi pochi gradini, ci rendiamo conto dell’eccezionalità delle pitture, perché inondano il piccolo ambiente di luce soffusa dovuta all’ocra rossa (pensiamo tutte le pareti e le volte del locale dipinte!), perché producono un’atmosfera intima e lontana dal resto del mondo, che ben racconta senza una sequenza narrativa la vita degli antichi monaci ed eremiti nel deserto di Tebe d’Egitto, ecco perché Tebaide.

Ci troviamo così in una parte ancora più antica rispetto alla Cappella di Santa Caterina della Notte. Scesi pochi gradini, ci rendiamo conto dell’eccezionalità delle pitture, perché inondano il piccolo ambiente di luce soffusa dovuta all’ocra rossa (pensiamo tutte le pareti e le volte del locale dipinte!), perché producono un’atmosfera intima e lontana dal resto del mondo, che ben racconta senza una sequenza narrativa la vita degli antichi monaci ed eremiti nel deserto di Tebe d’Egitto, ecco perché Tebaide.

Si aggiungono le storie dei primi Santi Padri nella volta e nella parete ovest (san Paolo Eremita e sant’Antonio Abate) e nel registro inferiore scene di san Girolamo, che trascorse alcuni anni come eremita in Oriente. I monaci vengono raffigurati mentre lavorano i campi, dall’aratura alla mietitura, metafora della vita comunitaria con momenti di preghiera, di lettura e meditazione; mentre si dedicano alla cura dei fratelli bisognosi ed al rapporto di conciliazione con la natura selvatica, anche attraverso l’esempio dell’orso addomesticato o del lupo che si ciba dalle mani dell’eremita.

Questi si definiscono Exempla virtutis, cioè esempi da seguire dai confratelli dell’antica Compagnia dei Disciplinati, dal momento che in questo vano d’accesso i confratelli si preparavano a partecipare alle pratiche devozionali, che si tenevano nell’attiguo oratorio. Finalità della Compagnia, di soli uomini, era la salvezza dell’anima (prediligevano l’aspetto religioso), con atti penitenziali, si flagellavano una volta alla settimana. “La socialità”, come l’aiuto ai bisognosi ed agli orfani, è una finalità a cui si dedica una consorella, la Compagnia della Madonna, che poi si unisce alla Compagnia dei Raccomandati , diventando un unico corpo. Quest’ultimo aspetto verrà approfondito da una giornata di studio secondo la storica dell’arte Laura Martini. I locali della compagnia attualmente sono della Società delle Pie Disposizioni, adibite solo a percorso museale.

Questi si definiscono Exempla virtutis, cioè esempi da seguire dai confratelli dell’antica Compagnia dei Disciplinati, dal momento che in questo vano d’accesso i confratelli si preparavano a partecipare alle pratiche devozionali, che si tenevano nell’attiguo oratorio. Finalità della Compagnia, di soli uomini, era la salvezza dell’anima (prediligevano l’aspetto religioso), con atti penitenziali, si flagellavano una volta alla settimana. “La socialità”, come l’aiuto ai bisognosi ed agli orfani, è una finalità a cui si dedica una consorella, la Compagnia della Madonna, che poi si unisce alla Compagnia dei Raccomandati , diventando un unico corpo. Quest’ultimo aspetto verrà approfondito da una giornata di studio secondo la storica dell’arte Laura Martini. I locali della compagnia attualmente sono della Società delle Pie Disposizioni, adibite solo a percorso museale.

Gli affreschi sono stati attribuiti a Lippo Vanni per la peculiare invenzione delle scene, la decisa caratterizzazione dei monaci nella gestualità e nei volti, per l’attenzione al mondo naturale. Ha presente le novità naturalistiche di Ambrogio Lorenzetti, che rappresenta quello che allora non si poteva rappresentare, gli effetti meteorologici: nel Buono e Cattivo Governo possiamo osservare la campagna incendiata con gli effetti del fumo e fuoco. Anche nella Tebaide possiamo vedere effetti atmosferici, come il vento nei capelli di un monaco, che rema ed il remo dà l’idea dell’acqua che si muove , diremmo impressionista. L’influenza di Ambrogio Lorenzetti quindi è molto forte, lo stile di queste figurazioni è marcato da Ambrogio, ma anche da Pietro. Non è naturalistica, invece, la scelta cromatica, si distinguono i verdi dei fondi e della vegetazione, perché questo è un ambiente che si addice ai penitenti.

Infine è doveroso ringraziare Robert Cope, presidente della Fondazione Vaseppi che con il suo generoso contributo finanziario ha permesso il restauro degli affreschi effettuato da Massimo Gavazzi e Luca Bellaccini.

Info, orari e biglietti: www.santamariadellascala.com